病気にならないための3ヶ条 その1です。

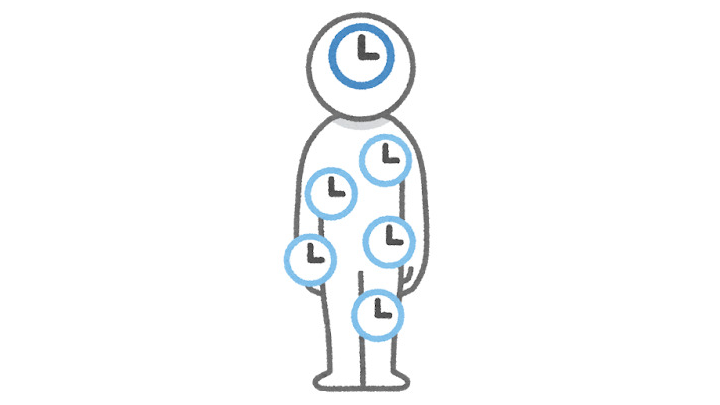

地球上のほぼすべての生物※1 は、時間を把握して体の状態を調整するために、体内に時計を持っています。

体内時計の話は本当に幅が広い上に奥が深く、それだけで「時計生物学」「時計栄養学」などいくつかの学問ができているくらいなので、これをまとめるのは厄介だなと思って手をつけられずにいたのですが、

体内時計を整えることがなぜ病気知らずの体づくりに必要なのかというと、、

体内の組織はすべて、地球と同じ約24時間周期で働いている(細胞レベルで)。

でも、体内時計は地球時計と同じではない。

以前は約25時間と言われていた※2 ことは皆さんもご存じかと思いますが、これは実は間違いで、

今は 24時間よりやや長い程度ということがわかっており(日本人の平均は 24時間10分※3)、それにも個体差がある。

体は24時間周期で動いているのに、時計だけが24時間10分の周期で時を刻み続けたとしたら・・・

1日にしたら「たった10分」のズレだとしても、その蓄積で 1週間では 1時間以上、1ヶ月では 4時間以上というように、体にとっては無視できないレベルとなる。

よって、体内時計は日々リセットして地球の時計に合わせる必要がある。

ということですね。

これを生理学的な観点からもう少しだけ詳しく説明すると、、

ヒトの体は、朝がくると活動を開始するために血圧と心拍数が上がり始め、昼には血中へモグロビン濃度が最も高くなります。夕方には交感神経の働きがピークとなり、血流量も増えて心拍数や血圧、体温が上がります。夜には睡眠や休息に備えて血圧が下がり、血液供給量は減ります。逆に、睡眠ホルモンのメラトニンや体を修復させる成長ホルモンは夜に分泌が盛んになります。

このようなことを可能にするためには、体内時計は地球時計と合っていなければなりません。体内時計は、体を地球環境の 1日の変化に適応させるために必要なシステムなのです。

体内時計の役割をまとめると以下の通りですが、それはまさに、生体の持つ、「外界の環境や内部の変化に対して、常に生理的な機能を正常に保つ仕組み※4」の維持といっても過言ではありません。

【体内時計の役割】

1.自律神経のバランスの調整

日中は交感神経が優位になって体温を上げるなど活動しやすくし、夜には副交感神経が優位になって体をリラックスさせ、体温も下げて睡眠に適した状態にする。また、自律神経のバランスが整うことにより、さまざまな生理的リズムを調整する。

2.ホルモンの分泌管理

体内時計は、ホルモンの分泌にも影響を与えている。

(1)睡眠と覚醒に関わるホルモン

睡眠ホルモンであるメラトニンは、夜に分泌されることで睡眠を促し、朝起きたときから日中にかけて分泌されるセロトニンはメラトニンの材料となる。

(2)細胞や組織の修復・再生に関わる成長ホルモン※5

主に夜分泌され、骨細胞やタンパク質の合成を促す。また、脂肪の分解に作用して血糖値を維持する働きも有する。

(3)代謝に関わるホルモン

食事を摂る時間帯によって、インスリンやグルカゴンの分泌を調節し、血糖値を適切に保つ。これによって生体へのエネルギーの供給が安定し、代謝の効率を最適化する。

(4)感情やストレスに関わるホルモン

セロトニンやコルチゾールの分泌が整っていると、精神的な安定が保たれ、ストレス耐性も向上する。

3.免疫機能のサポート

体内時計は免疫系の活動にも影響を及ぼす。

体内に侵入してきた細菌や真菌などを飲み込んで排除する好中球は、交感神経が優位な日中に働くし、リンパ球は、副交感神経が優位になる夕方から夜に働いて、体内で発生したガン細胞やCovid-19などのウイルスと戦っている。

というように、私たちの体は、体内時計が正常にこれらの役割を果たすことによって、安定的な状態を保っているわけです。

そのため、体内時計が乱れると、体(心身)にさまざまな不調や不具合をもたらします。

【体内時計の乱れが体に及ぼす影響】

1.自律神経の不調

体内時計の乱れによって交感神経と副交感神経のバランスが崩れると、呼吸や内臓機能、血液循環や睡眠などに影響を及ぼす。動悸、息切れ、血圧上昇、食欲低下、発汗、便秘や下痢など症状はさまざまで、いわゆる不定愁訴(なんとなく調子が悪い)も自律神経の不調によって起こりやすい。

2.ホルモン分泌の不調

(1)睡眠障害

体内時計に乱れが生じると、夜に眠れなくなる、あるいは日中に眠気を感じるなどの睡眠障害が引き起こされる。これにより、入眠困難や睡眠の質の低下が生じ、さらに疲労感が蓄積していくなどの悪循環に陥ることも。

(2)成長ホルモン分泌不全

具体的には、骨が弱くなる・筋肉量が低下する・皮膚が乾燥する・疲れやすくなるなどその影響は多岐にわたる。内臓脂肪の増加による肥満、心臓の機能低下による心疾患のリスク増加、糖尿病なども生じ得る。

(3)代謝障害

糖や脂質、タンパク、尿酸などの代謝が低下し、糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満症、メタボリックシンドローム、脂肪肝、痛風など、こちらも多岐にわたる。代謝疾患による障害で圧倒的に多いのは糖尿病※6。

(4)感情やストレスの不調

体内時計が乱れることで、うつ病や不安障害などメンタルヘルスにも影響が出る。特に、セロトニンやメラトニンの分泌が不規則になることで、気分の変動や感情の不安定さが増し、ストレス耐性が低下する。

(5)その他にも、ホルモン分泌の不調が生理不順や不妊症の原因となることがある。

3.免疫機能の低下

体内時計が乱れることで、免疫系の働きが低下する。これにより、感染症にかかりやすくなる、回復が遅れるなどの影響が出る。

※1…バクテリアから植物や動物に至るまで。

名古屋大学の近藤孝男教授らにより、シアノバクテリアに体内時計が存在することが世界で初めて発見された。

https://japkasai.org/wp-content/uploads/2025/02/ksk228-1.pdf

※2…1950年代に、ドイツの生理学者ユルゲン・アショフが、太陽の光も含めて外界からの情報を遮断した地下壕で、被験者26人に好きな時間に寝て起き、好きな時に食事をしてもらうという実験を 1ヶ月間行った。その実験の結果から。

The Circadian System of Man: Results of Experiments Under Temporal Isolation

※3…秋田大学の三島和夫教授の研究による。

https://japkasai.org/wp-content/uploads/2025/02/akitai46_111.pdf

※4…これを、生体恒常性(ホメオスタシス)といいます。

※5…現在では免疫機能、認知機能などにも関与することがわかってきた。

https://www.nordicare-aghd.jp/about/growth/working.html

※6…厚生労働省ファイル

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000096301.pdf

次回は、体内時計の整え方について です。